Der Gravitationslinseneffekt

Allgemeines

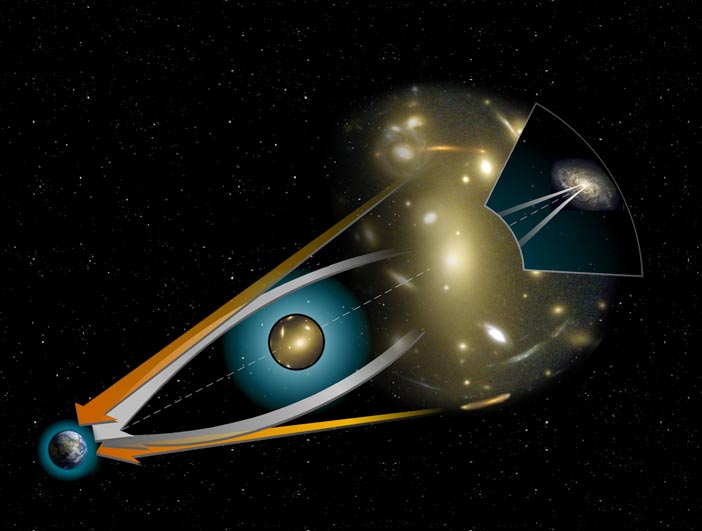

Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist Gravitation

eine Eigenschaft der Raumzeit, bedingt durch die in ihr befindlichen Objekte.

Demzufolge wird auch der Weg des Lichts von

massiven Objekten beeinflusst. Ein Lichtstrahl, der ohne den

Einfluss der

Gravitation einer geraden Linie gefolgt wäre, schließt nun

mit dieser Linie einen Winkel ein. Dieser Effekt wird als

Gravitationslinseneffekt bezeichnet und kann ganz analog zur

klassischen Optik aus dem Fermatschen Prinzip hergeleitet werden.

Dieses besagt, dass das Licht immer den Weg einschlägt, welcher

die kürzeste Laufzeit beansprucht.

Nach Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie ist Gravitation

eine Eigenschaft der Raumzeit, bedingt durch die in ihr befindlichen Objekte.

Demzufolge wird auch der Weg des Lichts von

massiven Objekten beeinflusst. Ein Lichtstrahl, der ohne den

Einfluss der

Gravitation einer geraden Linie gefolgt wäre, schließt nun

mit dieser Linie einen Winkel ein. Dieser Effekt wird als

Gravitationslinseneffekt bezeichnet und kann ganz analog zur

klassischen Optik aus dem Fermatschen Prinzip hergeleitet werden.

Dieses besagt, dass das Licht immer den Weg einschlägt, welcher

die kürzeste Laufzeit beansprucht.In einem vereinfachten Linsenszenario gibt es drei Beteiligte, die Quelle, die Linse und den Beobachter. Die Verbindung zwischen den Beteiligten schafft die Linsengleichung, welche beschreibt, unter welchem Winkel die Quelle vom Beobachter in Anwesenheit der Linse gesehen wird, im Vergleich zu dem Winkel, unter dem die Quelle ohne die Linse gesehen werden würde.

Für ausgedehnte Quellen hat eine ausreichend starke Linse im Allgemeinen Verzerrungs. -und Vergrößerungseffekte zur Folge. Im Folgenden unterscheiden wir nun verschiedene Effekte, welche unterschiedliche Quelle-Linse Konfigurationen beschreiben.

Der Mikrolinseneffekt

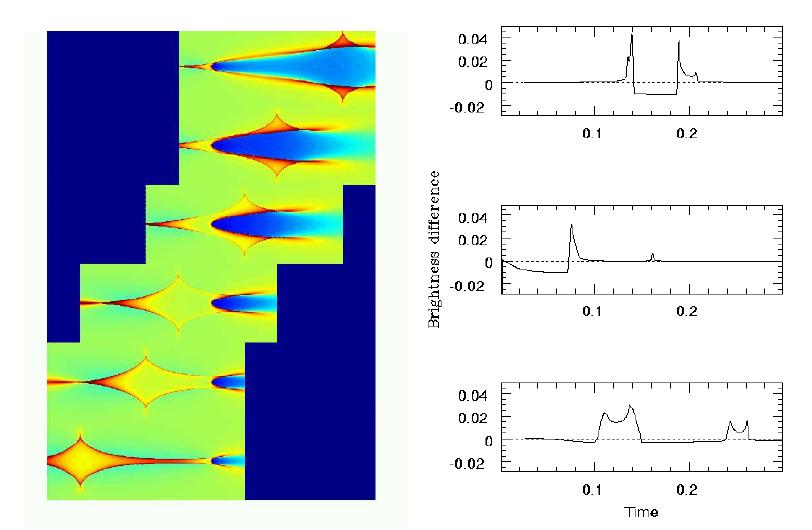

Immer wenn die räumliche Ausdehnung der Linse sehr klein

gegenüber der Größe des gesamten Linsensystems ist,

spricht man vom Mikrolinseneffekt. Typische Linsen sind hier Planeten,

Sterne oder andere kompakte Objekte. Die typische Beobachtung in

diesem Fall sind Vergrößerungseffekte, welche sich in

Spitzen in den Lichtkurven der Quellen manifestieren.

Immer wenn die räumliche Ausdehnung der Linse sehr klein

gegenüber der Größe des gesamten Linsensystems ist,

spricht man vom Mikrolinseneffekt. Typische Linsen sind hier Planeten,

Sterne oder andere kompakte Objekte. Die typische Beobachtung in

diesem Fall sind Vergrößerungseffekte, welche sich in

Spitzen in den Lichtkurven der Quellen manifestieren.Die erste große Anwendung des Mikrolinseneffektes war die Suche nach "massiven astrophysikalischen kompakten Haloobjekten" (MACHOs), welche als ein möglicher Kandidat für die dunkle Materie gehandelt werden. Die bisherigen Studien lieferten jedoch zu wenige Beobachtungen dieser MACHOs, um eine ausreichende Erklärung für die dunkle Materie zu liefern.

Auch bei der Suche nach extrasolaren Planeten ist der Mikrolinseneffekt ein vielversprechender Ansatz. Die besondere Konfiguration aus Stern und Planet in dessen Orbit produziert besondere Linsensysteme, die sehr spezifische Lichtkurven der dahinterliegenden Quellensterne verursachen. Aus diesen Lichtkurven können Rückschlüsse auf die Anwesenheit eines Planeten geschlossen werden.

Zu guter Letzt wird der Mikrolinseneffekt auch bei der Beobachtung von QSOs (quasi-stellaren Objekten) genutzt. Hierbei treten häufig Mehrfachbilder einer QSO-Quelle auf, welche Informationen über sowohl die Linse, meist eine Galaxie, als auch über das QSO liefern.

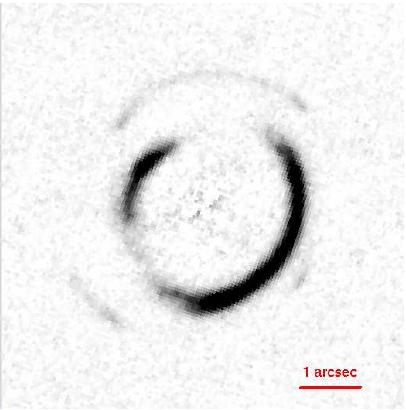

Der starke Linseneffekt

Von nun an wenden wir uns sehr viel ausgedehnteren und massiveren Linsen zu. Beispiele hierfür sind Galaxien oder Galaxienhaufen. Nahe der massereichen Zentren dieser Linsen kann es zu einer Erscheinung kommen, die man als den starken Gravitationslinseneffekt bezeichnet. Unter diesem Oberbegriff versteht man sehr spekatukäre Vergrößerungen und Verzerrungen der Hintergrundquellen.Eine Beobachtung, die in das Regime des starken Linseneffektes fällt, sind Mehrfachbilder ein und derselben Quelle. Dies ist möglich, da die Linsengleichung mehrere Lösungen zulässt. Eine zusätzliche spektroskopische Analyse des Bildes macht dann eine Zuordnung zur gleichen Quelle möglich. Ein noch bemerkenswerterer Effekt ist die Verzerrung von annähernd punktförmigen Quellen zu großen Bögen. Bei geeigneten Quelle-Linse Konfigurationen kann dieser Bogen sogar zu einem kompletten Ring um das Zentrum der Linse geschlossen werden. In diesem Fall spricht man von einem Einsteinring. Bisher wurden hunderte Bögen und sogar einige Einsteinringe beobachtet.

Der schwache Linseneffekt

Während es sich beim starken Linseneffekt um ein sehr gut

beobachtbares Phänomen handelt, ist der schwache Linseneffekt,

wie der Name schon sagt, eher unspektakulär. Nimmt man eine

Hintergrundgalaxie, deren Emission eine Gravitationslinse passiert,

als punktförmig an, so erscheint sie aufgrund des schwachen

Linseneffektes als leicht elliptisch. Typische Elliptizitäten

liegen hier auf dem Niveau einiger Prozent. Da dieser Effekt nicht

auf das Zentrum der Linse beschränkt ist, sind Beobachtungen

über ein sehr viel größeres Feld

möglich. Gleichzeitig handelt es sich hier aber auch um einen

Effekt der statitisch zu behandeln ist, da Hintergrundgalaxien auch eine intrinsische,

aber zufällig orientierte Elliptizität aufweisen. Eine hohe

Dichte an Hintergrundquellen ist hier wichtig um diese ungewollte

Systematik herauszumitteln.

Während es sich beim starken Linseneffekt um ein sehr gut

beobachtbares Phänomen handelt, ist der schwache Linseneffekt,

wie der Name schon sagt, eher unspektakulär. Nimmt man eine

Hintergrundgalaxie, deren Emission eine Gravitationslinse passiert,

als punktförmig an, so erscheint sie aufgrund des schwachen

Linseneffektes als leicht elliptisch. Typische Elliptizitäten

liegen hier auf dem Niveau einiger Prozent. Da dieser Effekt nicht

auf das Zentrum der Linse beschränkt ist, sind Beobachtungen

über ein sehr viel größeres Feld

möglich. Gleichzeitig handelt es sich hier aber auch um einen

Effekt der statitisch zu behandeln ist, da Hintergrundgalaxien auch eine intrinsische,

aber zufällig orientierte Elliptizität aufweisen. Eine hohe

Dichte an Hintergrundquellen ist hier wichtig um diese ungewollte

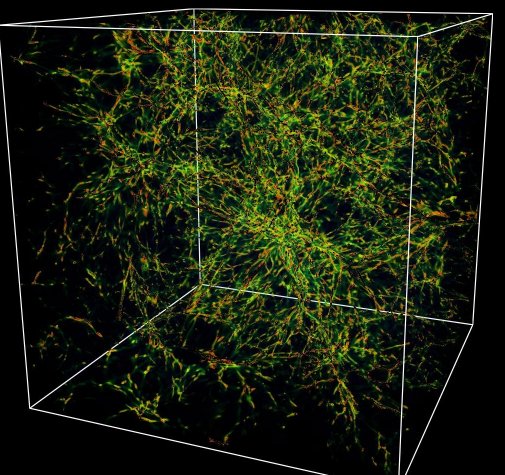

Systematik herauszumitteln.Typische Linsen für den schwachen Linseneffekt sind häufig Galaxien oder Galaxienhaufen, allerdings beobachtet man auch den sog. kosmologischen Linseneffekt. Hierbei betrachtet man enorm große Felder und bedient sich statistischer Methoden, um den Linseneffekt kosmologischer Strukturen auf sehr großen Skalen zu quantifizieren. Es handelt sich dabei um einen sehr direkten Test des kosmologischen Standardmodells. Auch das Aussehen des kosmischen Mikrowellenhintergrundes wird durch die als Linse dienende Struktur im Universum leicht verändert.

Literatur

Wer mehr über den Gravitationslinseneffekt wissen will, dem sei die folgende Literatur empfohlen:- Schneider, Kochanek, Wambsganß und Meylan; Gravitational Lensing: Strong, Weak and Micro; 2006 Springer

- Massimo Meneghetti, Introduction to Gravitational Lensing, 2006

lecture notes, University of Heidelberg

[pdf] - Joachim Wambsganß, Gravitational Microlensing, 2006

Proceedings of the 33rd Saas-Fee Advanced Course

[astro-ph] - Matthias Bartelmann und Peter Schneider, Weak Gravitational

Lensing, 2001 Physics Reports 340, 291

[pdf, NASA ADS]

Verantwortlich: Simon Glover, letzte Änderung am 24.10.2008 22:54 CEST

Lebenslauf

Lebenslauf